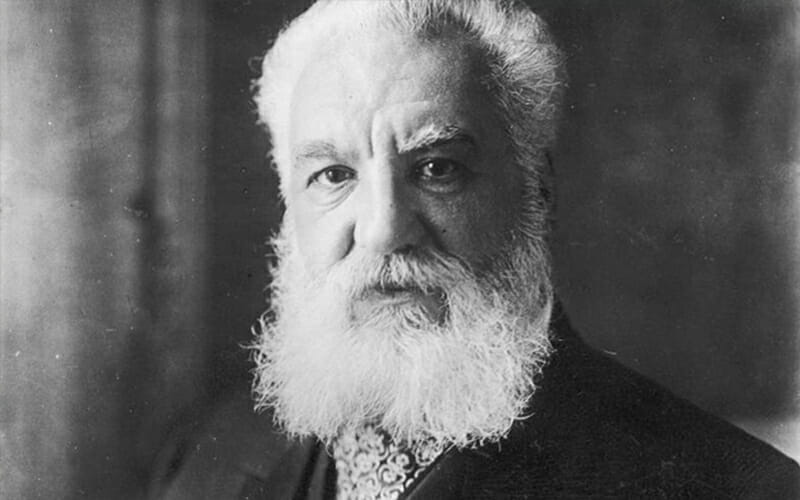

Sir Frederick Grant Banting

Sir Frederick Grant Banting, médecin, chirurgien, officier de l’armée, chercheur en médecine, lauréat du prix Nobel et artiste ; né le 14 novembre 1891 dans le canton d’Essa, comté de Simcoe, Ont, fils de William Thompson Banting et Margaret Grant ; épouse une première fois le 4 juin 1924 Marion Wilson Robertson à Toronto, avec laquelle il a un fils ; divorce le 2 décembre 1932 ; épouse une seconde fois le 2 juin 1939 Henrietta Elizabeth Ball ; sans enfant ; décède le 21 février 1941 près de Musgrave Harbour, Terre-Neuve, dans le comté de Simcoe (Ontario).

Fred Banting était un enfant de l’Ontario agricole, le plus jeune des six nés dans la ferme familiale près d’Alliston, au nord-ouest de Toronto. Garçon timide et tranquille qui aimait l’athlétisme et les animaux, il a été encouragé par sa famille à poursuivre ses études au-delà des écoles locales. En 1910, il s’inscrit en arts généraux au Victoria College de l’Université de Toronto, ne réussit pas à passer toutes ses matières et, tout en redoublant l’année, abandonne après avoir appris qu’il pouvait entrer à la faculté de médecine. La médecine avait rivalisé avec le ministère méthodiste comme profession possible.

Banting a commencé ses études de médecine en 1912. Il obtient des notes légèrement supérieures à la moyenne, mais ne se distingue pas par ailleurs. Les cinq années d’études de médecine ( programme ) ont été radicalement condensées pendant la Première Guerre mondiale. Il a obtenu son diplôme de bachelier en décembre 1916. De son propre aveu, Banting n’a pas été particulièrement bien formé. Il s’est intéressé à la chirurgie, s’est enrôlé dans le corps médical de l’armée canadienne et, après avoir obtenu son diplôme, a commencé son service militaire à plein temps. Il a travaillé comme chirurgien dans un hôpital canadien en Angleterre pendant 13 mois, a été envoyé en France en juin 1918 et, en tant que médecin-chef de bataillon, a servi sur les lignes de front pendant les combats acharnés de l’été et de l’automne. Lors de l’attaque de Cambrai le 28 septembre, le capitaine Banting a été touché au bras droit par un éclat d’obus et a été évacué. Il a été décoré de la Croix militaire pour sa conduite au cours de l’action. Après plusieurs semaines d’inquiétude quant à l’état de sa blessure, Banting a pu reprendre ses fonctions en Angleterre, avant d’être rappelé au Canada en 1919.

Il s’était montré intéressé par l’amélioration de ses qualifications médicales et par la recherche. En 1919-1920, il travaille sous la direction de Clarence Leslie Starr, l’un de ses mentors pendant la guerre, en tant que chirurgien principal et registraire à l’hôpital pour enfants malades de Toronto. Il espérait se spécialiser en chirurgie orthopédique. Lorsque sa nomination n’a pas été renouvelée – la raison n’est pas claire – Banting a décidé de pratiquer la médecine en tant que médecin généraliste et chirurgien. En juillet 1920, il a posé ses valises dans la petite ville prospère de London, à l’ouest de Toronto, et a attendu que les patients viennent.

Devant leur lenteur décourageante, Banting accepte un travail à temps partiel en tant que démonstrateur en chirurgie et en anatomie à la petite faculté de médecine de l’université de Western Ontario. Il est très inquiet pour ses finances, son cabinet et ses perspectives matrimoniales, et commence à se demander s’il n’y aurait pas une meilleure voie à suivre. Alors qu’il se prépare à donner une conférence sur le pancréas aux étudiants de Western, Banting tombe, dans la nuit du 31 octobre 1920, sur un article du pathologiste Moses Barron dans le numéro de novembre de la revue Surgery, Gynecology and Obstetrics (Chicago) intitulé « The relation of the islets of Langerhans to diabetes with special reference to cases of pancreatic lithiasis » (La relation entre les îlots de Langerhans et le diabète, avec une référence particulière aux cas de lithiase pancréatique). Certaines des observations de Barron sur un cas inhabituel mais sans importance d’obstruction du canal pancréatique ont inspiré à Banting une réflexion sur la recherche par les scientifiques d’une substance dans le pancréas qui pourrait être la clé de la prévention de la maladie connue sous le nom de diabète sucré. Tard dans la nuit, il note dans son carnet une idée de recherche :

- Le diabète

- Ligature les canaux pancréatiques du chien. Garde les chiens en vie jusqu’à ce que les acini dégénèrent et laissent des îlots. Essaie d’isoler la sécrétion interne de ces derniers pour soulager la glycosurie.

Le personnel de Western, qui manque à la fois d’expertise et d’installations, conseille à Banting de discuter de son idée avec le professeur de physiologie de l’Université de Toronto, John James Rickard Macleod*, un expert internationalement reconnu en matière de métabolisme des glucides. Lors d’une réunion à Toronto le 8 novembre, Macleod dit à Banting, qui n’avait que peu de connaissances sur le diabète ou le pancréas, que son idée pourrait valoir la peine d’être poursuivie, mais qu’elle risquait d’aboutir aux mêmes résultats négatifs que ceux auxquels s’étaient heurtés de nombreux chercheurs plus expérimentés. Si Banting voulait toujours essayer, Macleod mettrait à sa disposition des installations et des animaux.

Cet hiver-là, Banting a soufflé le chaud et le froid sur l’idée de la recherche. Il écrira plus tard qu’il aurait préféré accepter un poste de médecin dans une expédition de recherche de pétrole dans le nord du Canada. Ses amis lui conseillent de s’installer et de tirer le meilleur parti d’un cabinet qui se développe convenablement. Au lieu de cela, il décide de profiter de l’offre de Macleod et de passer l’été 1921 à travailler à Toronto sur son idée. Macleod lui offre un espace de laboratoire, une réserve d’animaux de recherche et les services de ses étudiants assistants. Charles Herbert Best* gagne à pile ou face avec Edward Clark Noble le droit d’être le premier à travailler avec Banting, et tous deux conviennent par la suite que Best restera pour l’été. Banting et Best ont commencé à travailler le 17 mai.

Banting pensait qu’en ligaturant les canaux pancréatiques d’animaux vivants, il pourrait provoquer la dégénérescence des cellules qui produisent la sécrétion externe de l’organe (enzymes digestives). Elles n’interféreraient plus avec la mystérieuse sécrétion interne du pancréas et ne la neutraliseraient plus, ce qui permettrait peut-être de l’isoler sous une forme active. Des éléments tirés de son carnet de notes et plus tard suggèrent que Banting espérait d’abord utiliser ses compétences chirurgicales pour transplanter des portions de pancréas de chiens ligaturés par un conduit à des chiens diabétiques afin de voir s’il pouvait améliorer leur état en réduisant le sucre dans leur urine ou dans leur sang. Les recherches se poursuivent lentement et de façon irrégulière pendant l’été chaud de 1921, avec de lourdes pertes d’animaux et divers revers, frustrations et frictions passagères entre Banting et son assistant. Après le premier mois, au cours duquel il a donné des conseils et des instructions à Banting, Macleod est parti en Écosse pour le reste de l’été.

À la fin du mois de juillet, Banting et Best, au lieu de procéder à des greffes, ont pu commencer à injecter des extraits du pancréas de chiens ligaturés dans les veines de chiens diabétiques dépancréatisés. Le taux de sucre dans le sang des chiens a semblé chuter de façon spectaculaire, ce qui suggère que les extraits restaurent la fonction métabolique. Dans certains cas, les animaux étaient plus gais et vivaient un peu plus longtemps que ce que l’on attendrait normalement d’un diabète non traité. À son retour d’Écosse en septembre, Macleod exhorte un Banting enthousiaste à renforcer ses preuves en répétant et en affinant ses expériences. Malheureusement, Banting et Macleod, l’un sans formation et à la personnalité impulsive, l’autre étant un scientifique prudent et tranquille, étaient en profond désaccord sur la priorité à accorder au travail de Banting. Une rupture sérieuse est évitée de justesse et le travail se poursuit jusqu’à l’automne.

Banting a découvert qu’il pouvait contourner la procédure fastidieuse de ligature des canaux en produisant des extraits de pancréas de veau fœtal frais. Il a ensuite découvert que des extraits réfrigérés de pancréas entier de chien ou de bœuf pouvaient également être efficaces. Alors que le rythme des recherches s’accélère – dès le début, l’objectif de Banting est de pouvoir traiter le « diabetus » chez l’homme – il suggère de renforcer l’équipe en y adjoignant James Bertram Collip*, un biochimiste expérimenté qui travaille avec Macleod à Toronto alors qu’il est en congé de l’université de l’Alberta. Collip rejoint le groupe en décembre, commence rapidement à améliorer l’extrait brut de Banting et Best et enrichit considérablement les connaissances sur ses propriétés. Pourtant, la première présentation officielle des résultats du groupe de Toronto, lors de la conférence annuelle de l’American Physiological Society à New Haven (Connecticut) le 30 décembre, est loin d’être triomphante, car il existe de nombreux doutes quant au fait que l’équipe soit allée plus loin avec les extraits pancréatiques que plusieurs chercheurs précédents.

Même si la recherche a progressé à un autre niveau, elle a été entravée par la profonde insécurité de Banting et sa suspicion croissante que Macleod et peut-être d’autres s’appropriaient le mérite de ses découvertes. Il n’apprécie pas que Macleod s’identifie publiquement à ses travaux et s’inquiète vivement lorsque Collip se voit confier la responsabilité de purifier l’extrait en vue de son utilisation dans les essais cliniques. Macleod accède à la demande de Banting qui souhaite que son extrait et celui de Best soient les premiers à être utilisés officiellement sur un diabétique humain (Banting l’avait déjà essayé sur lui-même et sur un camarade de classe diabétique, avec des résultats insignifiants). Le premier test est effectué le 11 janvier 1922 sur un garçon de 13 ans, Leonard Thompson, à l’hôpital général de Toronto. Banting n’était pas présent ; n’ayant pas d’expérience en matière de diabète, il s’était vu refuser des privilèges à l’hôpital universitaire.

L’extrait de Banting et Best n’a eu que des effets mineurs sur l’état de Thompson, et un abcès stérile s’est formé à l’endroit de l’injection. Les cliniciens ont décidé d’interrompre l’expérience. Douze jours plus tard, le 23 janvier, ils reprennent l’administration, mais avec un extrait qui avait été purifié par Collip. Lorsque Collip fait part à Banting des résultats favorables de son extrait et refuse ensuite de révéler les détails de sa méthode de fabrication, les deux scientifiques en viennent aux mains dans le laboratoire et Best doit les séparer.

Le 25 janvier, les quatre chercheurs signent un accord de collaboration, sous la direction générale de Macleod et en coopération avec les Connaught Antitoxin Laboratories de l’université de Toronto [voir John Gerald FitzGerald*], pour développer l’extrait. Collip est chargé de la production. Il a été convenu séparément que les noms figurant sur les publications seraient classés par ordre alphabétique.

L’harmonie n’a jamais été totalement rétablie au sein de l’équipe de recherche, même si les premiers essais cliniques ont commencé à donner des résultats vraiment passionnants. L’extrait purifié, bientôt nommé insuline d’après les cellules du pancréas connues sous le nom d’îlots de Langerhans, d’où le groupe supposait qu’il provenait, avait des effets spectaculaires en éliminant les symptômes du diabète sucré et en redonnant à ses victimes une santé physique presque normale. Une très grande découverte émergeait de l’Université de Toronto. Qui l’a faite ?

Banting pensait être le découvreur de l’insuline, d’abord en tant qu’homme dont l’idée avait conduit à la découverte, et ensuite en tant que chef d’orchestre des expériences sur les animaux qui, selon lui, avaient prouvé la présence de la substance. Cette affirmation était cependant très vulnérable en raison de contrôles inadéquats et de résultats incohérents dans ses recherches, de l’échec de son extrait dans le premier essai de Thompson et du résultat peu concluant d’une expérience de longévité sur l’un des chiens (dont Banting n’avait pas réussi à retirer complètement le pancréas). À l’époque, il semblait évident que les travaux de Collip avaient permis de faire un grand pas en avant à Toronto. Des analyses ultérieures ont confirmé ce point de vue, en mettant en évidence de nombreuses erreurs factuelles et d’interprétation dans le premier article de Banting et Best, les hypothèses erronées de Banting sur les conséquences physiologiques de la ligature des canaux et de la dégénérescence pancréatique, et la possibilité qu’une technique défectueuse ait rendu leurs expériences presque dénuées de sens. En outre, Macleod a donné à Banting plus de conseils que ce dernier ne l’a reconnu. Dès décembre 1922, le British Medical Journal (Londres) publiait une critique dévastatrice des recherches de Banting et Best, qui concluait que « la production d’insuline était le fruit d’une série d’expériences mal conçues, mal menées et mal interprétées ».

Banting, qui avait risqué sa carrière, son gagne-pain, sa réputation et peut-être la possibilité d’un bonheur conjugal pour cette recherche, avait presque craqué dans les premiers mois de 1922. Il apparaissait rarement au laboratoire et, selon ses propres dires, utilisait de l’alcool, parfois volé au laboratoire, pour s’endormir. Ses amis pensaient qu’il était peut-être suicidaire. Il reprend cependant le travail à l’instigation de Best après que Collip a découvert qu’il avait perdu la capacité de produire de l’insuline efficace, un problème qui n’est pas rare dans l’extraction biochimique pionnière. Au printemps, une lutte désespérée de l’équipe pour redécouvrir la technique a permis à Banting et Best de retrouver un élément de leadership : Banting s’est soudain retrouvé avec la plus grande quantité d’insuline utilisable – fabriquée par Best – et son moral et sa détermination ont été ravivés. Il se sent profondément redevable à Best de lui être venu en aide au moment où il en avait le plus besoin, et il se lance dans la pratique privée à Toronto en tant que clinicien capable de traiter le diabète et est également autorisé à s’occuper des patients diabétiques de l’hôpital militaire de Christie Street.

Une situation tendue et confuse se résout progressivement lorsque Banting reçoit une nomination à l’hôpital général de Toronto pour travailler avec d’autres cliniciens dans son service de diabétologie. Le processus d’isolation de l’insuline est breveté aux noms de Banting, Best et Collip, puis le brevet est transféré au conseil d’administration de l’Université de Toronto. Une coentreprise entre l’université et Eli Lilly and Company of Indiana permet, dès l’été 1922, de disposer d’une quantité sans cesse croissante d’insuline efficace, qui commence à être utilisée dans le cadre d’essais cliniques informels dans plusieurs centres. Collip retourne à l’Université de l’Alberta. Macleod se concentre sur la recherche des propriétés physiologiques de l’insuline. Les Laboratoires Connaught prennent progressivement le contrôle de la production canadienne d’insuline.

À la fin de l’année 1922, il était clair que l’impact de l’insuline sur le traitement du diabète était fulgurant, et la découverte était presque universellement saluée comme un triomphe de la médecine moderne. Avec l’aide importante d’amis et d’admirateurs politiquement avisés, tels que son ancien professeur, le Dr George William Ross, Banting a rapidement acquis la réputation d’être l’homme clé de l’histoire de l’insuline, un génie canadien brutal qui avait mené son idée à un merveilleux succès dans les conditions les plus difficiles, avec un peu d’aide de la part de Best. Une campagne organisée en l’honneur de Banting a conduit le gouvernement de l’Ontario à le nommer en 1923 titulaire de la chaire Banting et Best de recherche médicale à l’université de Toronto, la première chaire purement consacrée à la recherche dans une université canadienne. Le Parlement lui a accordé une rente « suffisante pour permettre au Dr Banting de consacrer sa vie à la recherche médicale ». À l’automne 1923, il a été annoncé que Banting et J. J. R. Macleod partageraient le prix Nobel de physiologie ou de médecine de cette année-là pour la découverte de l’insuline. Il s’agit de la récompense la plus rapide de l’histoire des prix Nobel pour une découverte ; Banting, âgé de 31 ans, est le plus jeune lauréat et le premier Canadien. Jusqu’à la fin de sa vie, il figurera en tête des listes d’éminents Canadiens et sera couvert de diplômes honorifiques, de prix et de bourses.

Il est resté aigri pour presque tout ce qui concerne le rôle de Macleod dans la recherche, a brièvement envisagé de rejeter le Nobel, puis a déclaré qu’il partagerait l’argent de son prix avec Best. Macleod répond qu’il partagera le sien avec Collip. Pendant de nombreuses années, on s’est demandé ce qui s’était passé à Toronto pour provoquer une situation aussi étrange et controversée – deux lauréats et quatre personnes partageant l’argent à parts égales. Lors du banquet de célébration de l’Université de Toronto, le 26 novembre, le Dr Llewellys Franklin Barker résuma avec tact la controverse en déclarant : “Il y a dans l’insuline assez de gloire pour tous.”

Les deux lauréats du prix Nobel ont suivi des voies différentes à l’université et on dit qu’ils ne se parlaient plus. En 1928, Macleod retourne dans son Écosse natale et Best, qui a quitté Toronto pour terminer ses études en Grande-Bretagne, est nommé à la chaire de physiologie de Macleod l’année suivante. Banting avait repris ses recherches dans des installations séparées du département. Un public et des médias en adoration se demandaient quelles maladies le génie canadien allait conquérir. Pour l’aider, ses admirateurs réunissent en 1925 500 000 dollars pour doter le premier fonds de recherche médicale du Canada, la Banting Research Foundation, récemment créée. Au début, Banting travaille principalement dans la solitude, aidé par Sadie Gairns, qui a fait une maîtrise avec Macleod. Son aura et les fonds qu’il peut obtenir attirent peu à peu d’autres chercheurs, sa chaire devient le Banting and Best Department of Medical Research et, dans les années 1930, elle est devenue l’un des plus grands établissements de recherche universitaire d’Amérique du Nord.

Banting se considérait comme un homme animé par des idées, et non comme un clinicien ou un spécialiste du diabète. Il souhaitait profondément faire d’autres découvertes par lui-même pour montrer que les doutes concernant sa compétence dans le travail sur l’insuline étaient erronés. Il était malheureusement vrai que sa formation avait été inadéquate et que ses idées et techniques de recherche ultérieures étaient grossières, simplistes et improductives. La recherche d’une antitoxine universelle, initialement présentée comme meilleure que l’insuline, à partir des sécrétions de la corticosurrénale a été un échec cuisant. Banting se lance alors dans la recherche sur le cancer, consacrant des années d’expérimentation infructueuse au problème du sarcome de Rous chez les poulets. Son obsession pour les idées susceptibles de lui permettre d’attraper un autre anneau de cuivre, un peu sur le modèle des inventeurs bricoleurs, l’a conduit à se pencher sur les selles des nourrissons, la gelée royale, la physiologie de la noyade et d’autres initiatives improductives.

Plusieurs des travailleurs qui entourent Banting sont mieux formés et commencent à apporter des contributions significatives. Dans les années 1930, son service, administré par Gairns et installé dans un bâtiment plus grand appelé à tort l’Institut Banting, a été un pionnier majeur dans le développement d’une approche préventive de pointe de la silicose. La position effacée de Banting en matière de recherche – il reconnaît et accepte progressivement ses limites – le rend populaire auprès de ses jeunes associés. En tant que grand découvreur de l’insuline, il se glisse naturellement, bien qu’un peu maladroitement, dans un rôle plus large de porte-parole national de la recherche médicale. En 1937, on lui demande de se joindre au Conseil national de recherches, présidé par l’ancien chef d’état-major de l’armée Andrew George Latta McNaughton*, et l’année suivante, il prend la tête de son nouveau Comité associé sur la recherche médicale, le premier organisme chargé de la responsabilité nationale de la coordination des travaux au Canada.

Les tribulations de Banting en tant que chercheur s’accompagnent d’une vie personnelle moins heureuse. Dans la tourmente des années d’insuline, une relation avec son amie d’enfance d’Alliston s’était effondrée. Le mariage en 1924 du célibataire le plus séduisant du Canada avec la fille d’un médecin, Marion Robertson, s’est avéré un emprisonnement commun inconsidéré dans les solitudes, la solitude et un profond malheur. Elle se termine officiellement en 1932 par un divorce sensationnel, avec des accusations et des contre-accusations d’adultère et d’abus. Accusé publiquement par son beau-père de battre sa femme, Banting riposte en menaçant en privé de nier la paternité de leur fils. Pendant ces années, il se réfugie dans la peinture et se lie d’amitié avec Alexander Young Jackson* et plusieurs autres membres du Groupe des Sept, dont il assimile avec compétence les techniques, par l’intermédiaire du Club des Arts et des Lettres de Toronto. Il fait plusieurs voyages de croquis avec Jackson, y compris une longue visite dans l’Arctique en 1927. Dans les sujets de son art, dans son attitude à l’égard des femmes et dans ses réflexions sur le stress de sa célébrité, Banting exprime souvent sa nostalgie pour la vie et les mœurs plus simples du Canada rural.

En 1934, il fait partie du dernier groupe de Canadiens à avoir reçu des titres du monarque. Il espérait que son titre de chevalier le disculperait de sa réputation ternie de divorcé, mais trouvait ridicule que les gens s’adressent à lui en l’appelant “Monsieur”. Ses amis l’appréciaient comme un membre de la bande, un conteur aimable, surtout tard dans la nuit, alors qu’il tuait une bouteille de rye dans une pièce enfumée. On a souvent fait remarquer, parfois par Banting lui-même, qu’il aurait été plus heureux en médecine en tant que médecin généraliste dans une petite ville. Espérant toujours trouver le bonheur dans le mariage et avoir une ribambelle d’enfants, il épouse en 1939 Henrietta Ball, qui travaillait comme technicienne dans son service.

Il avait beaucoup voyagé et tenait souvent un journal, consignant des opinions tranchées sur l’état du monde, les problèmes liés à sa célébrité et les énigmes de la vie au Canada. En 1935, il assiste à un congrès de physiologie en Union soviétique, fait une grande tournée et rentre chez lui avec l’enthousiasme d’un compagnon de voyage typique qui pense avoir vu l’avenir, du moins en ce qui concerne la reconnaissance de la science par le socialisme. Alors que le monde s’achemine vers une nouvelle guerre, Banting tente d’alerter le gouvernement britannique sur la nécessité de prendre des initiatives sérieuses pour se préparer à une guerre bactérienne et chimique contre Adolf Hitler. En 1939, il oriente les recherches de son département vers les problèmes de médecine aéronautique, tout en se réengageant dans l’armée canadienne.

Banting a passé plusieurs mois en Grande-Bretagne pendant l’hiver 1939-1940 pour essayer d’évaluer les besoins en matière de recherche. Chez lui, il se lance dans le travail de guerre à tous les niveaux, des avancées utiles en médecine aéronautique aux études excentriques sur la guerre bactérienne, en passant par l’automutilation au gaz moutarde pour tester un antidote. Alors que la bataille d’Angleterre se développe, il souhaite ardemment pouvoir reprendre le simple rôle de médecin militaire au sein de son ancien bataillon, ou au moins retourner en Angleterre en cette période de crise. Sa relation avec Charles Best, qui s’était forgé une carrière parallèle à l’université de Toronto et dans les cercles de recherche médicale, était devenue froide et irritable (ce qui contrastait fortement avec l’amitié que Banting avait développée avec J. B. Collip). Lorsque Best dit qu’il ne peut pas se rendre en Grande-Bretagne pour la prochaine mission de liaison de recherche, Banting décide d’y aller à sa place. Pour réduire la durée du voyage, il accepte une offre occasionnelle de monter à bord d’un bombardier qui traverse l’Atlantique Nord en ferry.

Il a quitté Gander, Terre-Neuve, à bord d’un Hudson bimoteur avec un équipage de trois personnes dans la nuit du 20 février 1941. Peu après le décollage, le pilote a signalé qu’un moteur était tombé en panne et qu’il faisait demi-tour. Lorsque le second moteur est tombé en panne, l’avion s’est écrasé au bord d’un étang près de Musgrave Harbour, sur la côte est de Terre-Neuve. Deux membres de l’équipage ont été tués sur le coup. Le pilote a survécu. Banting est mortellement blessé et meurt avant l’arrivée des secours.

Le corps du major Sir Frederick Banting a été ramené à Toronto, où il a eu droit à des funérailles de héros et de guerrier. Il n’y a rien de vrai dans les histoires de propagande selon lesquelles il était en mission secrète de la plus haute importance en Grande-Bretagne, ni dans les rumeurs persistantes selon lesquelles son avion aurait été saboté d’une manière ou d’une autre par des agents nazis. Il a laissé un modeste patrimoine à sa veuve et au fils de son premier mariage.

Au fil des ans, la célébrité de Banting ne s’est pas démentie, le mythe persistant que l’insuline avait été découverte grâce au génie de Banting et Best, travaillant sans aide significative. Il avait été le médecin curieux et chanceux qui avait ouvert le bal, l’avait poursuivi en mobilisant l’aide d’experts dans un excellent établissement, puis avait passé le reste de sa vie à faire face aux conséquences de la réalisation du rêve le plus cher d’un scientifique – sauver des vies, gagner le prix Nobel, devenir un immortel.

The Sir Frederick Grant Banting papers (ms coll. 76) in the Thomas Fisher Rare Book Library, Univ. of Toronto, are the major manuscript source covering all aspects of Banting’s life. They are particularly rich in documentation about the discovery of insulin, including all of his and Best’s laboratory notebooks, patient records, and other research materials, as well as scrapbooks and Banting’s two personal accounts of the discovery, only one of which has been published. They also contain his diaries and other unpublished writings, among which are his extensive war diaries. Sir Frederick Banting’s papers relating to his work at the National Research Council Can. in Ottawa are held in its archives and library.

La bibliothèque Fisher possède d’autres collections importantes liées à la découverte de l’insuline, notamment les documents de Charles Herbert Best (coll. ms. 241) et de James Bertram Collip (coll. ms. 269), ainsi que les documents rassemblés par William R. Feasby (coll. ms. 235) et par cet auteur, Michael Bliss (coll. ms. 232). L’impact de la découverte sur la vie d’un patient est démontré dans les documents d’Elizabeth Hughes (coll. ms. 334). L’ajout le plus récent (2012) aux collections Fisher sur l’insuline est le fonds George William Ross, composé d’entretiens et de manuscrits générés par un ami proche de Banting qui a mené la campagne pour qu’il soit honoré et a tenté d’être son premier biographe. Les services d’archivage et de gestion des documents de l’Université de Toronto possèdent également des collections pertinentes, y compris les documents du comité sur l’insuline du conseil d’administration de l’université (A1980-0027, A1981-0004, A1981-0005, A1981-0015, A1981-0019, A1982-0001). Le matériel de Toronto est décrit et échantillonné sur le site web « The discovery and early development of insulin » : link.library.utoronto.ca/insulin (consulté le 8 oct. 2014).

Ces sources et d’autres constituent la base de l’histoire standard publiée par Michael Bliss, The Discovery of Insulin (Toronto, 1982 ; 25e anniversaire, 2007), qui contient de nombreuses références bibliographiques. La vulgarisation Breakthrough : Banting, Best and the Race to Save Millions of Diabetics (Toronto, 2010), par Thea Cooper et Arthur Ainsberg, est fortement romancée.

Les premières biographies publiées sur Banting sont Banting’s Miracle : The Story of the Discoverer of Insulin (Toronto et Vancouver, 1946) de Seale Harris et Sir Frederick Banting (Toronto, 1946) de Lloyd Stevenson. Elles ont été remplacées par Michael Bliss, Banting : a biography (Toronto, 1984 ; 2e éd., 1992), qui reste l’ouvrage de référence et contient une bibliographie des écrits de Banting. Il peut être complété par les récits de Banting, Best et Collip sur la découverte de l’insuline, intro. Michael Bliss, Bull. de l’Hist. of Medicine (Baltimore, Md), 56 (1982) : 554-68 ; J. J. R. Macleod, “History of the researches leading to the discovery of insulin”, intro. L. G. Stevenson, Bull. de l’Hist. of Medicine, 52 (1978) : 295-312 ; et Michael Bliss, “Rewriting medical history : Charles Best and the Banting and Best myth”, Journal of the Hist. of Medicine and Allied Sciences (New Haven, Conn.), 48 (1993) : 253-74.

Les études savantes sur Banting en tant que héros canadien sont celles de K. F. Quinn, « Banting and his biographers : maker of miracles, maker of myth », Queen’s Quarterly (Kingston, Ont.), 89 (1982) : 243-59, et Mary Vipond, “A Canadian hero of the 1920s : Frederick G. Banting”. Canadian Hist. Rev. (Toronto), 63 (1982) : 461-86. Le rôle de Banting dans l’histoire de la guerre chimique et bactérienne au Canada est détaillé dans John Bryden, Deadly Allies : Canada’s Secret War, 1937-1947 (Toronto, 1989).

Arch. de l’Ontario (Toronto), RG 80-5-0-1428, no 2088.

© 2018-2021 University of Toronto/Université Laval

Charles Best

CC CH CBE FRS FRSC FRCP (27 février 1899 – 31 mars 1978)

Charles Best est né le 27 février 1899, deuxième des deux enfants de Herbert et Lulu (Fisher) Best, frère cadet de Hilda. Ses parents étaient canadiens mais vivaient à West Pembroke, dans le Maine, où Herbert était médecin de campagne. Charley l’aidait souvent à faire des visites à domicile, en s’occupant du cheval et de la voiture lorsqu’ils voyageaient des deux côtés de la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick.

Charley est venu à Toronto en 1915 pour poursuivre ses études au Harbord Collegiate Institute. Bien qu’ils ne se connaissent pas à l’époque, sa future femme, Margaret Mahon, est également étudiante à Harbord. En 1916, Charley commence ses études à l’université de Toronto. C’est son père et sa tante Anna, une infirmière décédée du diabète, qui l’ont incité à étudier la médecine.

À l’âge de 17 ans, pendant la Première Guerre mondiale, Charley s’est enrôlé dans la 70e batterie de l’artillerie à cheval et a été envoyé au camp Petawawa, sur la rivière des Outaouais. En octobre 1918, il a été posté au nord du Pays de Galles pour s’entraîner ; la guerre s’est terminée le mois suivant, avant qu’il ne soit envoyé en France. De retour au Canada, Charley poursuit ses études en physiologie et biochimie à l’Université de Toronto.

En 1921, le Dr Frederick Banting, un jeune médecin de London, en Ontario, a obtenu un espace de laboratoire à l’Université de Toronto pour poursuivre ses idées concernant le traitement du diabète. Il a besoin d’un assistant pour effectuer les procédures de chimie. Le professeur J.J.R. Macleod, chef du département de physiologie, s’est arrangé pour que Charley Best, l’un de ses meilleurs étudiants, travaille avec Banting. Le 17 mai, le lendemain du jour où Charley a obtenu son diplôme, Banting et Best ont commencé ce qui allait devenir une extraordinaire relation de recherche et de travail qui a conduit à la découverte de l’insuline.

Ni Banting ni Best n’ont reçu d’allocation, alors pour subvenir à leurs besoins, Charley a vendu la montre de poche en or de son grand-père et Banting a vendu sa voiture. Il y a eu de nombreuses nuits blanches, des essais approfondis avec des chiens et des tests avec des extraits. Au cours de l’été et de l’automne, ils obtiennent de bons résultats prometteurs. Ils ont réussi à isoler et à extraire une sécrétion interne du pancréas, qui s’est avérée efficace pour diminuer le taux de sucre dans le sang des chiens diabétiques. Henry Mahon, le futur beau-frère de Charley, était sur place avec son appareil photo pour immortaliser le moment où les deux hommes et un chien d’essai ont posé sur le toit de l’Université de Toronto.

En janvier 1922, Charley et Fred ont testé leur sérum sur eux-mêmes avant de le donner au jeune Leonard Thomson, qui est devenu le premier patient diabétique à recevoir de l’insuline. La santé physique de Leonard s’est améliorée presque immédiatement. En 1923, Banting et Macleod reçoivent le prix Nobel de médecine. Par la suite, Banting a envoyé un télégramme à Harvard, où Best donnait une conférence sur sa découverte. Le télégramme se lit comme suit : “Je cède à Best une part égale de la découverte de l’insuline. Blessé que les administrateurs du prix Nobel ne l’aient pas reconnu de la sorte. Je partagerai avec lui. Veuillez lire ce télégramme lors de tout dîner ou réunion. Banting”. Des années plus tard, le comité Nobel a reconnu que Best aurait dû être officiellement reconnu. Banting a partagé l’argent du prix Nobel avec Best, qui l’a utilisé pour acheter une maison avec sa nouvelle épouse, Margaret.

À la suite de cette découverte, Best a dirigé la production d’insuline aux laboratoires Connaught de Toronto, veillant à ce qu’elle devienne largement disponible pour le traitement du diabète. Pour assurer le contrôle de la qualité de la production et de la vente de l’insuline, un brevet a été déposé aux noms de Banting, Best et James Collip. Le brevet est vendu pour 1 dollar à l’Université de Toronto, qui en concède à son tour la production. Best a toujours dit en plaisantant qu’ils n’avaient jamais reçu les 1,00 $. Il poursuit ses études à l’université de Toronto, puis à celle de Londres (Angleterre), sous la direction de Sir Henry Dale.

En 1928, il devient chef du département d’hygiène physiologique (santé publique) à l’université de Toronto, et en 1929, il devient chef du département de physiologie à l’âge de 30 ans, poste qu’il occupera pendant 35 ans.

Dans les années 1930, Charley et Margaret ont eu deux fils, Sandy et Henry.

Toute la vie de Charles Best a été consacrée à la recherche médicale, ce qui a donné lieu à plusieurs avancées significatives en matière de recherche qui l’ont placé en première ligne des réalisations scientifiques, par exemple : la découverte de l’enzyme histaminase en 1929, la découverte du rôle de la vitamine B choline en 1932, et la purification de l’héparine en 1935. Pour ses travaux sur l’héparine et la choline, il a été proposé pour le prix Nobel en 1950.

Il a également contribué à lancer et à développer le projet de sérum de sang séché en 1939, et les collectes de sang de la Croix-Rouge qui en ont découlé. En tant que chirurgien lieutenant-commandant dans la marine royale canadienne, il a fait des recherches sur la vision nocturne et le mal de mer.

Fred Banting, est malheureusement et tragiquement décédé dans un accident d’avion à Terre-Neuve, alors qu’il se rendait en Angleterre en 1941. Best devient alors directeur du département de recherche médicale Banting et Best à l’université de Toronto, fonction qu’il occupe jusqu’à sa retraite en 1967.

Tout au long de sa vie, il est devenu le mentor de centaines d’étudiants passés par l’Université de Toronto. Au cours de deux tournées mondiales et de nombreux cours et conférences, Margaret et lui ont rencontré de nombreux universitaires et scientifiques remarquables qu’ils appelaient leurs amis.

En reconnaissance de son travail, il a reçu de nombreux diplômes honorifiques et a occupé plusieurs postes de consultant médical, notamment auprès de l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies. En 1971, la reine Élisabeth II lui a remis la médaille de compagnon d’honneur. Il a eu une audience privée avec la reine et a déclaré qu’elle connaissait très bien la médecine.

Loin de la recherche médicale, il s’adonne à la peinture et est influencé par le Groupe des Sept et Emily Carr. Il a peint des paysages du Québec, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Maine. Il aimait aussi le sport et faisait partie de l’équipe de baseball de Georgetown avec son ami Clark Noble. Le golf était un des passe-temps préférés de Charley, surtout pour l’aspect social.

Lorsqu’un jeune étudiant lui a demandé quelles étaient certaines de ses choses préférées, il a répondu : “la tarte aux pommes et passer du temps avec mes petits-enfants”.

Vers la fin de sa vie, il se met au piano et prend des leçons régulières avec sa belle-fille, Eileen.

En apprenant la mort soudaine de son fils Sandy sur le site nouvelles, il s’effondre et meurt une semaine plus tard, le 31 mars 1978.

La découverte de l’insuline a changé la vie de Banting et de Best, ainsi que celle de toutes les personnes concernées, y compris les millions de diabétiques qui ont vu leur vie transformée.

John Macleod

John James Rickard MacLeod, a physiologist, university teacher, author, and Nobel laureate; born September 6, 1876, in Clunie, parish of Caputh, Perthshire, Scotland, eldest child of the Reverend Robert Macleod and Jane Guthrie McWalter; m. 22 July 1903 Mary Watson McWalter, a second cousin, in Paisley, Scotland; they had no children; d. 16 March 1935 in Bieldside (Aberdeen), Scotland.

Fils de la manse, J. J. R. Macleod a choisi la science comme profession et l’Amérique du Nord comme terre d’accueil. Il a fait ses études à l’Aberdeen Grammar School et en médecine au Marischal College de l’Université d’Aberdeen. Après des études supérieures à Leipzig et à Cambridge et un bref passage au London Hospital Medical College, il émigre en 1903 pour devenir professeur de physiologie à la Western Reserve University de Cleveland, dans l’Ohio. Au cours des 15 années suivantes, il se révèle être un chercheur prolifique, un professeur érudit et un écrivain scientifique accompli, tant au niveau avancé qu’au niveau de l’introduction. Ses recherches se sont concentrées sur le métabolisme, et plus particulièrement sur l’utilisation des glucides par l’organisme. Ses premiers ouvrages comprennent Diabetes : Its Pathological Physiology (Londres, 1913) et ce qui est devenu un manuel standard, Physiology and Biochemistry in Modern Medicine (St Louis, Mo., 1918).

En partie par désir de retourner en terre britannique, comme le Canada était alors perçu, Macleod accepte l’offre de la chaire de physiologie à l’Université de Toronto en 1918. Il s’agit d’une nomination prestigieuse au sein d’une grande institution qui s’est engagée à développer sa capacité de recherche avancée. Il semble avoir été un professeur et un administrateur populaire et très compétent au cours d’une période où la faculté de médecine et son département connaissaient une croissance et une modernisation considérables, pimentées par des questions controversées allant des conditions de nomination au traitement des animaux de laboratoire. Il disposait d’installations de recherche et d’un soutien exceptionnels et était suffisamment satisfait de son poste pour refuser une demande de candidature à la chaire de physiologie très estimée de l’hôpital et de l’école de médecine Johns Hopkins.

Le 8 novembre 1920, Frederick Grant Banting*, diplômé en médecine de l’université de Toronto, demande à Macleod s’il peut mettre des installations à la disposition de Banting pour tester une idée qu’il a développée pour essayer d’isoler la sécrétion interne du pancréas recherchée depuis longtemps, une substance qui, si elle existe, semble être nécessaire pour un métabolisme normal, en particulier pour éviter le diabète sucré. Macleod dit au jeune médecin, qui en sait peu sur la recherche et encore moins sur le diabète, qu’il obtiendra probablement des résultats négatifs avec cette idée, mais il convient que même ceux-ci feront que cela vaudra la peine d’essayer. Si le travail n’accomplissait rien d’autre, Macleod savait qu’il avait un mandat de l’université pour développer sa capacité de recherche. Lorsque Banting revient à Toronto en mai 1921, Macleod lui attribue un espace de laboratoire, une réserve de chiens à utiliser pour ses expériences et les services de ses étudiants assistants pendant l’été. Il enseigne à Banting les procédures chirurgicales et le plan de recherche avant de partir pour l’Écosse à la mi-juin.

Lorsque Banting et son assistant, Charles Herbert Best*, rapportent des résultats positifs à Macleod plus tard au cours de l’été et à son retour à Toronto en septembre, il leur conseille de répéter et d’affiner leurs expériences afin de constituer un dossier convaincant sur la localisation de l’insaisissable sécrétion. En tant que directeur du laboratoire, il rejette les demandes de Banting qui souhaite que son projet soit prioritaire, mais il s’intéresse de plus en plus à ce qui semble être une série de résultats favorables. En décembre, il accède à la demande de Banting d’ajouter à l’équipe un biochimiste expérimenté, James Bertram Collip*, et il parraine un rapport sur les expériences de Banting et Best à la Société américaine de physiologie le 30 décembre. En tant que directeur officiel du projet de recherche, Macleod organise les essais cliniques sur des sujets humains qui débutent en janvier 1922 et connaissent un succès spectaculaire après que Collip a réussi à purifier les extraits de Banting et Best (d’abord de chien, puis de pancréas de bœuf et de porc), qui avaient souvent, mais pas toujours, donné de bons résultats sur les chiens. Une aventure scientifique passionnante qui évolue rapidement se transforme soudain en antagonismes personnels lorsque Banting commence à accuser Macleod et Collip de s’approprier le mérite de sa découverte. Alors qu’il dirige l’enquête vers une publication triomphale plus tard au printemps, Macleod doit arbitrer les conflits violents entre Banting et Collip, tout en se défendant contre les accusations de comportement contraire à l’éthique portées par Banting.

En 1922-23, Macleod organise des recherches continues sur les caractéristiques de la substance qu’il propose d’appeler insuline (d’après les cellules des îlots du pancréas où le groupe suppose qu’elle est produite ; il se rend compte par la suite que des chercheurs antérieurs avaient proposé un nom similaire pour la sécrétion hypothétique), emballe et présente la découverte au monde scientifique, et négocie un parcours délicat à travers les premiers problèmes de production et les essais cliniques. Il maintient son équilibre à travers une série d’autres malentendus avec Banting. Alors que Banting et ses amis ont réussi à convaincre les autorités canadiennes qu’il n’y avait qu’un seul découvreur principal de l’insuline (avec un peu d’aide de Best), d’autres scientifiques et le comité Nobel de physiologie ou de médecine en Suède ont conclu que Banting n’aurait pas pu parvenir à l’insuline sans les conseils de Macleod et ont recommandé que le prix de 1923 soit décerné conjointement à Banting et à Macleod. Banting a partagé son prix en parts égales avec Best ; Macleod a partagé le sien avec Collip.

Macleod continue de superviser d’importantes recherches en cours sur la physiologie de l’insuline à Toronto, mais trouve l’atmosphère empoisonnée par la rancœur persistante de Banting. Peut-être aussi désireux de retourner dans son pays natal, il quitte le Canada en 1928 pour devenir professeur de physiologie à l’université d’Aberdeen. Pleinement honoré en Écosse, Macleod apporte d’autres contributions utiles à la recherche ; son retour à un intérêt antérieur pour la possibilité d’une neurogenèse du diabète conduit certains de ses étudiants, comme Hans Kosterlitz, à devenir des pionniers dans le travail sur les endorphines bien des années plus tard. En semi-retraite, Macleod était un homme doux et tranquille, amateur de musique et d’art, en particulier de peinture canadienne (à Toronto, il avait été brièvement membre du Arts and Letters Club de la ville). Il meurt des suites de l’arthrite en 1935.

La persistance, dans les milieux populaires et même dans certains milieux scientifiques, de l’idée que Macleod avait volé le mérite de Banting et de Best a continué à ternir sa réputation. Un réexamen historique sérieux a commencé après la mort de Best en 1978 et la publication consécutive du récit de Macleod de 1922 sur les événements de Toronto. Il est maintenant reconnu que Macleod, ainsi que Collip, ont joué un rôle essentiel dans la découverte de l’insuline. Le site evénement apparaît comme un exemple précoce d’une percée réalisée grâce à la collaboration scientifique – en dépit des querelles – dans une université de recherche bien équipée. Scientifique expert, prudent, patient et avisé, J. J. R. Macleod a progressivement été reconnu, même au Canada et à l’Université de Toronto, pour son leadership dans la plus belle réalisation de recherche du pays au cours du 20e siècle.

Outre les titres mentionnés dans la biographie, J. J. R. Macleod est l’auteur ou le co-auteur de 9 monographies et de quelque 200 articles scientifiques. Des détails sur la plupart de ses publications figurent dans M. J. Williams, J. J. R. Macleod : the co-discoverer of insulin (Edinburgh, 1993), une biographie légèrement hagiographique mais généralement complète et faisant autorité. Un grand nombre de ses publications pendant et après les recherches sur l’insuline à Toronto contiennent des comptes rendus brefs et soigneusement formulés des travaux, notamment J. J. R. Macleod et W. R. Campbell, Insulin : its use in the treatment of diabetes (Baltimore, Md, 1925). Ses mémoires de 5 000 mots, longtemps tus, sur son rôle dans la découverte, rédigés en septembre 1922 à l’invitation d’Albert Edward Gooderham, président du comité de l’insuline de l’université de Toronto, ont été publiés sous le titre « History of the researches leading to the discovery of insulin » (Histoire des recherches conduisant à la découverte de l’insuline), intro. L. G. Stevenson, Bull. de l’Hist. de la Médecine (Baltimore), 52 (1978) : 295-312. Il peut être comparé avec « Banting’s, Best’s, and Collip’s accounts of the discovery of insulin » (les récits de Banting, Best et Collip sur la découverte de l’insuline), intro. Michael Bliss, Bull. de l’Hist. de la Médecine , 56 (1982): 554-68.

Des recherches approfondies en Écosse et au Canada n’ont pas permis de découvrir une collection importante de documents de Macleod. Une grande partie de sa correspondance pendant les années de l’insuline est conservée dans les papiers de Charles Herbert Best (ms coll. 241) à la Thomas Fisher Rare Book Library de l’Université de Toronto. Un certain nombre de ces lettres, ainsi que des détails sur les autres collections importantes de la bibliothèque Fisher sur l’insuline, notamment les papiers de Sir Frederick Grant Banting (ms coll. 76), sont disponibles en ligne sur le site des bibliothèques de l’Univ. de Toronto, Fisher Library Digital Coll. « The discovery and early development of insulin » : link.library.utoronto.ca/insulin (consulté le 5 nov. 2014).

L’histoire publiée standard de la recherche, qui s’appuie sur toutes les sources primaires, est celle de Michael Bliss, The Discovery of Insulin (Toronto, 1982 ; édition du 25e anniversaire, 2007). La carrière scientifique de Macleod avant et après la découverte de l’insuline fait l’objet d’une attention particulière dans Michael Bliss, « J. J. R. Macleod and the discovery of insulin », Quarterly Journal of Experimental Physiology (Cambridge, Mass.), 74 (1989) : 87-96. La découverte est replacée dans le contexte de l’histoire de l’université de Toronto et de sa faculté de médecine dans M. L. Friedland, The University of Toronto : a history (Toronto, 2002).

NRS, SR Births, Caputh (Perth), 6 sept. 1876 ; SR Deaths, Peterculter East (Aberdeen), 16 mars 1935 ; SR Marriages, Paisley (Renfrew), 22 juillet 1903.

James Collip

James Bertram Collip, biochimiste, endocrinologue, professeur d’université, administrateur de la recherche médicale et titulaire d’une charge publique, est né le 20 novembre 1892 à Belleville (Ontario). Aîné des deux enfants et fils unique de James Dennis Collip, jardinier et fleuriste, et de Mahala Frances Vance, institutrice ; marié le 28 décembre 1915 à Ray Vivian Margaret Ralph à Dundas, Ontario, et ils ont eu deux filles et un fils ; décédé le 19 juin 1965 à London, Ontario.

James Bertram Collip, connu par sa famille et ses amis sous le nom de Bert, a fréquenté une école de campagne à classe unique et l’école secondaire de Belleville, où il a développé un intérêt pour les sciences, en particulier la chimie. En 1908, il entre au Trinity College, qui vient de se fédérer à l’Université de Toronto. Parce qu’à l’âge de 15 ans, il est trop jeune pour poursuivre des études de médecine comme il l’avait prévu, il s’inscrit en physiologie et biochimie avec spécialisation, un site programme qui offre une formation rigoureuse en recherche originale à une élite d’étudiants en médecine. Collip obtient une licence en 1912 et se classe premier de sa promotion. Il entreprend ensuite des études de biochimie avec Archibald Byron Macallum* et obtient une maîtrise en 1913 et un doctorat trois ans plus tard pour ses recherches sur la formation de l’acide chlorhydrique dans l’estomac des vertébrés. Pendant ses études, il rencontre Ray Ralph, qui est étudiant en art au Trinity College ; ils se marient en 1915.

Cette année-là, Collip est nommé maître de conférences en biochimie au département de physiologie de l’université d’Alberta, où il poursuit un programme de recherche actif sur la chimie du sang des vertébrés et des invertébrés. Après la fin de la Première Guerre mondiale, il reçoit une bourse de voyage Rockefeller qui lui permet de partir ailleurs pendant son année sabbatique en 1921-22. En avril 1921, il retourne à l’université de Toronto pour la première étape de son voyage, qui devait également le mener à New York et en Angleterre, et commence à étudier avec John James Rickard Macleod*, une autorité reconnue en matière de métabolisme des hydrates de carbone. Après un été passé à visiter les stations de biologie marine de Woods Hole (Massachusetts) et de St Andrews (Nouveau-Brunswick), Collip, accompagné de sa femme et de sa jeune famille, s’installe à Toronto pour l’automne.

En décembre, on lui demande de mettre ses compétences de biochimiste au service d’un projet de recherche prometteur mené sous la supervision de Macleod. Frederick Grant Banting*, un médecin de London (Ontario), et Charles Herbert Best*, un étudiant du programme de physiologie et de biochimie, recherchaient le principe actif du pancréas qui, selon Banting, pourrait être utilisé pour traiter le diabète sucré. Au cours de l’été et de l’automne 1921, ils ont réussi à fabriquer un extrait, d’abord à partir de chiens, puis de bovins, qui pouvait réduire le taux de sucre dans le sang. Toutefois, cette préparation s’est avérée inadaptée à l’usage clinique car ses impuretés provoquaient des effets secondaires indésirables, notamment la formation d’un abcès stérile à l’endroit de l’injection sous-cutanée. Banting et Best disposaient d’un agent antidiabétique dans leur extrait, mais ils n’avaient pas obtenu plus que d’autres chercheurs avant eux, notamment Georg Ludwig Zuelzer (1908), Ernest Lyman Scott (1912), Israel S. Kleiner (1919) et Nicolas Constantin Paulescu (1921).

Reconnaissant la nécessité d’un produit plus purifié, Banting demande à Macleod d’inviter Collip à se joindre au travail. Le 19 janvier 1922, Collip prépare un extrait en utilisant des concentrations croissantes d’alcool. Il constate que les impuretés sont rejetées jusqu’à 80 % d’alcool éthylique et que le principe actif précipite sous forme pure à environ 95 % d’alcool. Cet extrait a été le premier à pouvoir être utilisé en clinique, comme l’a montré un essai réussi sur le patient diabétique Leonard Thompson le 23 janvier.

Collip a également fait des observations physiologiques importantes. Tout d’abord, il a décrit une hypoglycémie aiguë chez des lapins normaux auxquels on avait administré une dose de l’extrait ; les animaux ont souffert de convulsions et sont ensuite tombés dans le coma. Il a démontré que cet effet était le résultat d’une glycémie dangereusement basse et qu’il pouvait être corrigé par l’injection d’une solution de glucose. Grâce à cette découverte, Collip a pu mettre en garde les cliniciens contre les dangers de l’hypoglycémie consécutive à l’administration de doses trop élevées de l’extrait. De plus, il a mis au point un test biologique pour la préparation en mesurant son effet sur la glycémie de lapins normaux, ce qui signifie que l’extrait peut être normalisé plus facilement et plus économiquement qu’en utilisant des chiens dépancréatisés. Deuxièmement, il a montré que le glucose dans le sang était converti en glycogène dans le foie après l’administration de l’extrait. Ce résultat prouve que l’extrait remplace une fonction physiologique manquante chez le patient diabétique. Enfin, Collip a démontré que les cétones présentes dans le sang et l’urine étaient éliminées lors de l’utilisation de l’extrait.

Ces preuves sont cruciales car Banting et Best n’ont démontré que l’effet de l’extrait sur la réduction du glucose dans le sang et l’urine ; cependant, la baisse de la production de sucre peut être le résultat d’autres conditions, comme une réaction aux éléments toxiques de l’extrait, plutôt que le remplacement de la fonction réelle du pancréas. En fournissant un extrait antidiabétique non toxique adapté à un usage thérapeutique et en décrivant les principales propriétés physiologiques de l’action du principe actif, Collip a étendu le travail du groupe de Toronto au-delà de ce qui avait été accompli par d’autres chercheurs et a fourni une preuve convaincante de la valeur du produit dans le traitement du diabète. Malheureusement, les relations entre les découvreurs deviennent tendues, car Banting s’inquiète de ce que Macleod et Collip lui enlèvent le mérite. Un affrontement furieux éclate lorsque Collip annonce qu’il a purifié l’extrait mais refuse de divulguer sa méthode, Macleod et d’autres lui ayant conseillé de la garder secrète jusqu’à ce qu’elle ait été entièrement testée.

Au départ, les quantités de produit étaient frustrantes, même si la demande a augmenté lorsque nouvelles s’est fait l’écho de la réussite de l’équipe. Les chercheurs ont travaillé avec les Connaught Antitoxin Laboratories de l’Université de Toronto, sous la direction de John Gerald FitzGerald*, pour augmenter la production de l’extrait, qui a reçu le nom d’insuline. Plus tard, il est devenu évident que des ressources plus importantes étaient nécessaires, et la société pharmaceutique Eli Lilly and Company d’Indianapolis (Ind.) a collaboré avec le groupe de Toronto pour fabriquer de l’insuline à l’échelle commerciale. Un brevet est déposé en 1922 au nom de Banting, Best et Collip et confié à la gestion du conseil d’administration de l’Université de Toronto. Les redevances sont partagées : la moitié est versée à l’université pour un fonds de recherche et le reste est réparti entre les trois chercheurs pour soutenir leur travail partout où ils se rendent au Canada. Cet arrangement, ainsi que les subventions accordées par plusieurs organisations, ont permis à Collip d’avoir accès à ce qui allait être le plus important financement permanent de la recherche médicale disponible dans le pays à l’époque.

Banting et Macleod ont reçu le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1923. Banting a annoncé qu’il partagerait l’argent de son prix avec Best, et Macleod lui a emboîté le pas en déclarant qu’il partagerait le sien avec Collip, en reconnaissance du rôle du jeune chercheur dans la découverte. Collip avait renoncé à sa bourse Rockefeller au début de l’année 1922 pour rester à l’université de Toronto jusqu’à la fin de son congé. Lorsqu’il retourne à l’Université de l’Alberta plus tard cette année-là, en tant que professeur titulaire et chef du département de biochimie, il s’éloigne de la recherche générale dans ce domaine et se concentre désormais exclusivement sur l’identification et l’isolement d’hormones à valeur thérapeutique. Pour poursuivre ses travaux dans ce nouveau domaine, il s’inscrit à l’école de médecine en tant qu’étudiant à temps partiel et obtient un doctorat en 1926, tout en continuant à servir en tant que membre du corps professoral. Deux ans plus tôt, il s’était vu décerner un dsc pour ses travaux de recherche.

Biochimiste de laboratoire compétent, Collip a été un chercheur de premier plan dans le domaine de la science endocrinienne au cours des années 1920 et 1930. Sa contribution la plus importante dans les premières années qui ont suivi la découverte de l’insuline a été l’isolement en 1924 de l’hormone parathyroïdienne, qui pourrait être utilisée pour traiter la tétanie parathyroïdienne. Collip et le chimiste Earl Perry Clark ont apporté la preuve que cette hormone régule le calcium sérique et qu’un faible taux de calcium dans le sang entraîne la tétanie. Ils ont également mis au point une méthode de mesure du calcium sérique qui sera la norme dans les laboratoires pendant des décennies. Cependant, à la suite de ses recherches, Collip s’est retrouvé impliqué dans un conflit de priorité avec le médecin du Minnesota Adolph Melanchthon Hanson, qui avait publié en 1923 une méthode de préparation d’un extrait de la glande parathyroïde à l’aide d’acide chlorhydrique chaud, un an avant l’article de Collip décrivant la même procédure. En 1932, Hanson a obtenu le brevet américain pour le produit et le procédé d’extraction du principe de la glande parathyroïde. Pourtant, Collip est généralement reconnu par la communauté scientifique pour avoir isolé l’hormone, apporté la preuve physiologique de son activité et contribué à l’essor de l’étude scientifique de la parathyroïde.

En 1928, après avoir refusé une offre de la prestigieuse clinique Mayo aux États-Unis, Collip est nommé à la chaire de biochimie de l’Université McGill, succédant à son mentor A. B. Macallum. Il y dirige une grande équipe de recherche florissante qui comprend David Landsborough Thomson, Hans Hugo Bruno Selye* et les étudiants diplômés John Symonds Lyon Browne, Evelyn M. Anderson et Leonard Irving Pugsley*. Tout au long de sa carrière, il est assisté par son fidèle factotum, Arthur Long, qui avait rejoint son laboratoire à l’Université de l’Alberta après la guerre et qui l’a suivi à McGill et, plus tard, à l’Université de Western Ontario.

Le domaine de l’endocrinologie était en plein essor dans les années 1930, et les scientifiques s’intéressaient énormément aux hormones sexuelles et à l’hypophyse, qui était considérée comme la glande maîtresse contrôlant la fonction de plusieurs autres. Une approche interdisciplinaire s’impose. Collip, le biochimiste, fournit les extraits en distillant les principes actifs à partir des matières premières. Selye, l’histologiste, était doué pour les techniques chirurgicales et maîtrisait la difficile préparation des rats qui allaient servir d’animaux de laboratoire en leur retirant les hypophyses par voie parapharyngée. Il a également fourni les études histologiques nécessaires à l’étude des hormones associées à la croissance et au développement. Les fonctions biochimiques et physiologiques des extraits de Collip sont explorées par d’autres membres de l’équipe. Le groupe de McGill et plusieurs laboratoires dans le monde participent activement à l’extraction de divers composants de l’hypophyse antérieure et à la description de leurs fonctions ; ils identifient les hormones qui stimulent la thyroïde, le cortex surrénalien et la croissance. En 1933, Collip, Anderson et Thomson préparent un extrait brut mais actif de l’hormone adrénocorticotrope (ACTH), suffisamment pur pour être utilisé en clinique.

Collip fait preuve d’esprit d’entreprise pour développer et soutenir ses projets de recherche en négociant avec les administrateurs, en trouvant des donateurs privés et en forgeant des alliances avec des entreprises commerciales. En 1930, il isole ce qu’il appelle l’Emmenin, une forme d’estriol provenant du placenta qui est commercialement importante parce qu’elle peut être administrée par voie orale. Il collabore avec la petite entreprise pharmaceutique montréalaise Ayerst, McKenna et Harrison, qui élargit ses activités de recherche et de fabrication pour faire progresser ce produit. Plus tard, les chercheurs d’Ayerst mettront au point un œstrogène différent, actif par voie orale, à partir de l’urine de juments enceintes, appelé Premarin. Utilisé dans la thérapie hormonale de remplacement pour le traitement des symptômes de la ménopause, il est devenu l’un des produits pharmaceutiques les plus vendus dans la seconde moitié du 20e siècle et a permis à Ayerst de s’imposer comme un acteur majeur dans ce domaine. La société a annoncé que l’Emmenin et le Premarin avaient été normalisés dans le laboratoire de Collip et a versé des redevances sur les deux produits, fournissant au laboratoire des fonds de recherche considérables pendant des décennies, particulièrement importants à une époque où le soutien gouvernemental n’avait pas encore commencé et où les chercheurs dépendaient de donateurs privés et de fondations.

Collip était connu pour son caractère agité et pour la rapidité avec laquelle il pensait, parlait et prenait des décisions. Les étudiants et les associés se souviennent avec émotion de son habitude de conduire très vite, et un voyage en voiture avec lui s’apparentait, selon un collègue, à “une forme de vol à basse altitude”. Pendant les années McGill, Collip passait de longues heures devant ses grandes unités de distillation, fabriquant des extraits à partir d’un grand nombre de glandes fournies par l’abattoir et de placentas fournis par les maternités. Il se précipitait pour ajuster tel ou tel mélange, fumait de grosses cigarettes roulées à la main et laissait tomber des cendres sur son gilet. De nombreux étudiants et postdoctorants passaient par le laboratoire et s’épanouissaient dans une atmosphère d’enthousiasme et de productivité. Collip appréciait cet environnement et était plein d’idées lorsque quelque chose l’intéressait, mais il laissait ses collègues et les étudiants poursuivre leurs projets. Il avait l’habitude de travailler tard dans la nuit et sa femme, Ray, venait souvent lui tenir compagnie. Tout au long de leur mariage, elle a été d’un grand soutien partenaire et connaissait bien le penchant de son mari pour les changements rapides de plans ; elle a appris à préparer une valise. Plus tard, sa fille cadette, Barbara Vivian, l’a rejoint au laboratoire et s’est parfois retrouvée assise avec un compte-gouttes et des instructions pour ne pas laisser bouillir quelque chose.

Entre 1938 et 1957, Collip joue un rôle de premier plan dans la mise en place d’une coordination et d’un financement fédéraux de la recherche médicale par l’intermédiaire du Conseil national de recherches du Canada (CNRC). Au milieu des années 1930, il s’était réconcilié avec Banting et lorsque ce dernier a mis sur pied le Comité associé de la recherche médicale pour le CNRC en 1938, il a demandé à Collip d’en faire partie. Collip est le dernier ami et collègue à voir Banting avant qu’il ne meure à la suite d’un accident d’avion en 1941. Après la mort de Banting, Collip prend la direction des services de recherche médicale du CNRC, y compris la lourde responsabilité, en temps de guerre, de superviser les comités associés pour chacune des trois branches des forces armées et de servir d’agent de liaison médicale du Canada à Washington. Il est lieutenant-colonel intérimaire du Corps médical royal canadien à partir de 1942 et colonel intérimaire à partir de 1944. Lorsque la Division de la recherche médicale remplace le Comité associé de la recherche médicale en 1946, il en est nommé le premier directeur et contribue à façonner le soutien du gouvernement aux travaux menés dans l’ensemble du pays. En raison de la faible population du Canada, Collip s’oppose à la construction de laboratoires nationaux comme ceux de la Grande-Bretagne et des États-Unis ; il encourage plutôt l’octroi de subventions pour la recherche dans les universités et les hôpitaux universitaires.

Une chaire Gilman Cheney en endocrinologie avait été créée pour Collip à McGill en 1937, et quatre ans plus tard, à son instigation, l’université créait l’Institut de recherche en endocrinologie. Mais en 1947, il accepte une invitation à devenir doyen de la faculté de médecine de l’Université de Western Ontario à London. Il a apprécié le défi que représentait la construction de son école de médecine à une époque d’expansion active. Il est également professeur et directeur du département de recherche médicale, bien qu’il ne soit plus activement impliqué dans ce type de travail. En 1958, au Collip Medical Research Laboratory, son associé de longue date Robert Laing Noble, qui l’avait suivi à Western, et le biochimiste Charles Thomas Beer ont isolé la vinblastine, un médicament qui est devenu l’un des éléments clés de la chimiothérapie combinée contre le cancer.

Collip a reçu de nombreux honneurs au cours de sa carrière. Il a été fait commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique en 1943 et a reçu la médaille américaine de la liberté avec palme d’argent quatre ans plus tard pour ses efforts de guerre. Il a été élu membre de la Société royale du Canada en 1925 et en a été le président en 1942-43. Il est également membre de la Société royale de Londres depuis 1933. Il a ensuite reçu la médaille Flavelle de la Société royale du Canada et le prix F. N. G. Starr de l’Association médicale canadienne en 1936, le prix Cameron de l’Université d’Édimbourg en 1937, le prix Charles Mickle Fellowship de l’Université de Toronto en 1941 et la médaille Banting pour les réalisations scientifiques de l’American Diabetes Association en 1960. Douze diplômes honorifiques lui ont été décernés par des universités au Canada, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Collip a pris sa retraite du CNRC en 1957 et du poste de doyen de la faculté de médecine quatre ans plus tard. Il reste à la tête du laboratoire de recherche médicale Collip et continue de s’intéresser à ses activités, mais il ne retourne jamais lui-même à la paillasse. Il meurt d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 72 ans, deux jours après être rentré d’un voyage à travers le pays avec Ray pour assister à la réunion annuelle de la Société royale du Canada à Vancouver.

Habile à la fois comme scientifique de laboratoire et comme entrepreneur, James Bertram Collip a été un chercheur pionnier en endocrinologie et un chef de file dans le développement de la recherche médicale canadienne. Il a été à l’avant-garde de la transformation institutionnelle de la science médicale qui, dans les premières décennies du 20e siècle, était l’affaire de quelques privilégiés mais qui, au milieu du siècle, était devenue une entreprise systématique à grande échelle impliquant des équipes de scientifiques professionnels et des douzaines de laboratoires dans les universités, le gouvernement et l’industrie. Le rôle de Collip dans la découverte de l’insuline n’a été reconnu que par un petit cercle et a été largement oublié par le grand public, qui a attribué cette réussite à Banting et Best. Au cours des dernières décennies, cependant, l’importance cruciale de son travail pour le succès du groupe de Toronto a été plus largement reconnue. Il a trouvé déplaisant le conflit amer associé à la découverte. Connu pour son intégrité, sa modestie et sa nature tranquille, Bert Collip a toujours refusé de discuter des jours d’insuline, se contentant de dire qu’il était sûr que les archives historiques parleraient d’elles-mêmes.

James Bertram Collip fait l’objet d’une biographie complète dans Alison Li, J. B. Collip and the development of medical research in Canada : extracts and enterprise (Montréal et Kingston, Ont., 2003). M. L. Barr et R. J. Rossiter, « James Bertram Collip, 1892-1965 », Royal Soc. of London, Biog. mémoires des boursiers , 19 (1973) : 235-67, un excellent compte-rendu de sa vie, qui contient également une bibliographie des travaux publiés par Collip. On trouvera de brèves notices biographiques et des souvenirs du scientifique dans J. S. L. Browne et O. F. Denstedt, « James Bertram Collip (1892-1965) », Endocrinology (Philadelphia), 79 (1966) : 225-28 ; D. A. Keys, « James Bertram Collip … : an appreciation », Canadian Medical Assoc., Journal (Toronto), 93 (1965) : 774-75 ; R. L. Noble, « Memories of James Bertram Collip », Canadian Medical Assoc., Journal, 93 (1965) : 1356-64 ; et R. J. Rossiter, « James Bertram Collip, 1892-1965 », Royal Soc. of Can. (Ottawa), 4e série, 4 (1966), proc : 73-82.

Michael Bliss révèle des détails cruciaux sur le rôle de Collip dans les événements de 1921-22 dans The Discovery of Insulin (Toronto, 1982 ; édition du 25e anniversaire, 2007), et il évalue l’héritage du scientifique dans « J. B. Collip : a forgotten member of the insulin team », dans Essays in the history of Canadian medicine, ed. Wendy Mitchinson et Janice Dickin McGinnis (Toronto, 1988), 110-25, et “Rewriting medical history : Charles Best and the Banting and Best myth”, Journal of the Hist. of Medicine and Allied Sciences (New Haven, Conn.), 48 (1993) : 253-74. La liste détaillée des contributions de Collip à la recherche sur l’insuline a été publiée dans « Banting’s, Best’s, and Collip’s accounts of the discovery of insulin », intro. Michael Bliss, Bull. de l’Hist. de la Médecine (Baltimore, Md), 56 (1982) : 554-68.

Les recherches de Collip sur la physiologie de l’hormone parathyroïdienne sont examinées dans T. B. Schwartz, « Giants with tunnel vision : the Albright-Collip controversy », Perspectives in Biology and Medicine (Chicago), 34 (1991) : 327-46, qui se concentre particulièrement sur son désaccord avec l’endocrinologue américain Fuller Albright. Virginie Marier et Tina Piper décrivent le scientifique comme un innovateur dans le développement de modèles commerciaux pour la commercialisation de la science médicale et la protection de la propriété intellectuelle dans “Early twentieth-century Canadian medical patent law in practice : James Bertram Collip and the discovery of Emmenin”, Univ. of Toronto Law Journal, 60 (2010) : 855-91.

Arch. de l’Ont. (Toronto), RG 80-2-0-379, no 12682 ; RG 80-5-0-812, no 16756. Arch. de l’Université McGill (Montréal), RG 38 (Faculté de médecine). (Montréal), RG 38 (Faculté de médecine). Arch. de l’Univ. (Edmonton), fonds Henry Marshall Tory. Bibliothèques de l’Université de Toronto, Thomas Fisher Rare Book Library, ms coll. 269 (papiers de James Bertram Collip). Arch. de l’Université de l’Ouest (London, Ont.) (London, Ont.), fonds James Bertram Collip.